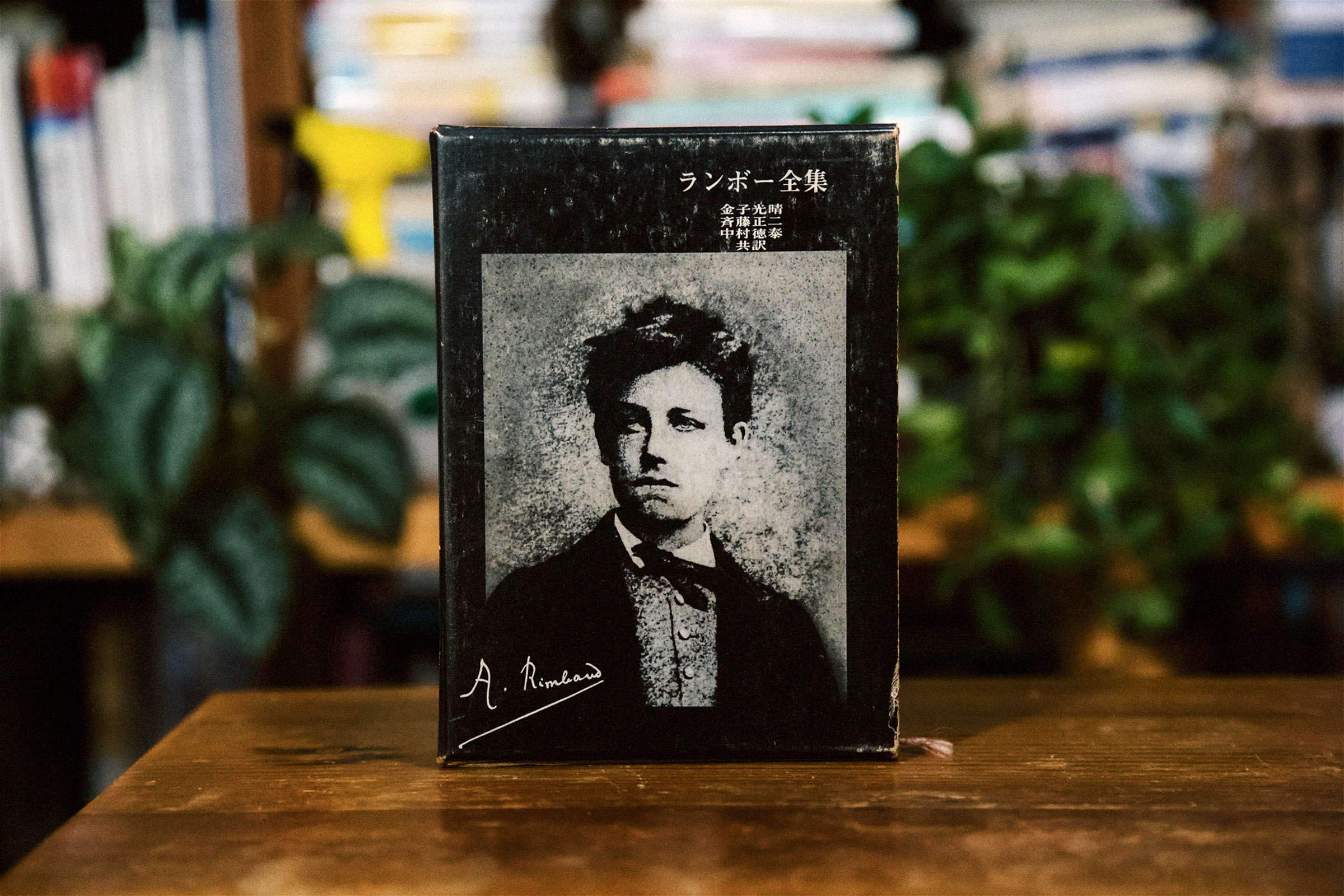

みなさんもたまに、ランボーしか読まない時期ありますよね。やっぱり。

ここ最近展示について考えていて、その流れでランボー久しぶりに読んでみよう、って読んだら僕もそうなりました。数年ぶりに。

「なんで展示について考えてたらランボーを読むことになんねん」ってのは、僕が「自分の写真で詩を表現できたら」という思いがあるからですね。

まぁ、僕が「ランボー」というときそれは『地獄の季節』とほぼイコールなわけですが。

その地獄の季節について読みながらつらつら考えたことを、なんとなく展示の宣伝も兼ねて書こうかな、的なノリです。

ランボーというビッグバン

まず前提として、「世界文学界」みたいなものがあるとしたらその頂点が『地獄の季節』だと思っています。

そして、「ランボー研究」みたいなものはあまり読まないので、基本的には独りよがりの意見です。

「ランボーというのは、、」みたいな伝記的エピソードもいちいち語りません。そもそもあんまり知らないし。

ランボーは文学におけるビッグバンです。その後の文学者は、その爆発によって作られた物理法則の中で書かないといけなくなった、一度きりの現象。

そんなふうにランボーを過大評価している僕はいつもこう思います。「世間はランボーを過大評価しすぎじゃないか?」

翻訳についてる注釈などを読んでると、ひとつの語に古代神話、ギリシャ語語源、哲学思想、同時代の思想背景を重ねて説明しようとしていて「さすがにこじつけすぎじゃないか?」と思うことが多々ある。

そこには、”詩そのもの”というより、“詩を外側からどう読むか”という読者側の願望のほうが強く感じられ、詩から離れてると感じてしまう。

どこまで行っても10代の少年。

ヴェルレーヌとの同性愛関係、薬物による幻覚、銃撃というヴェルレーヌとの別れ。とそれらを経験したこと自体に対する興奮と罪悪感、キリスト教への反発、自尊心、その自尊心の否定、せいぜいそんなものではないか、と。

それを「クィア詩人の先駆け」と読んでみたり、「薬物に注目しすぎると、、同性愛を考慮しすぎると、、」など、現代の倫理で「適度な距離をとりましょう」なんて優等生な読み方をしてたら、大切なものが見えない気がする。倫理のフィルターを通した時点で、ランボーの喜びや苦悩との距離を見誤る。

薬物の使用を認めると「ランボーの功績が薄まる」気がしてあまり触れようとしない態度。

薬物の影響があったっていいやん。薬物を使った人間がみんなランボーになれるわけじゃない。

そういう優等生的な態度こそがランボーが打ち破ろうとしたものなのでは?

詩の本質に届く前に挿入される解釈・倫理・歴史的文脈が、ランボーというビッグバンの痕跡から放たれた光を、重力レンズのように歪めてしまう。

そんなものを取り払って、本来の光を復元しようとする読み、そういうものに惹かれる。

なぜ「ランボー=『地獄の季節』か」

『イリュミナシオン』は僕が読んだ印象では、『地獄の季節』にあった創作の興奮をもう一度取り戻そうとするランボーの葛藤であり、失敗に思える。美しい失敗。

あの爆発の再演ではなく、その不可能性を証明するような、静かな断片の連なり。熱ではなく、温度の失われた技巧。

『イリュミナシオン』は、燃え尽きたあとの残骸のように見える。

僕にとっては『地獄の季節』を読むための副読本。

多分書かれたのも、ほとんどが『地獄の季節』のあと。

「錯乱I、II」

そんな僕の『地獄の季節』の中でお気に入りの章が「錯乱I」と「錯乱II」です。

世間的な定説としては「錯乱Iはヴェルレーヌに仮託されたもの」「錯乱IIはランボー自身」といった二項対立に落ち着きがち。

そして僕の感覚では、「錯乱II」にはどうも不完全さ、未完成さが漂っているように思えた。

「錯乱I」がなかったら、『地獄の季節』における稚拙な章、となりかねなかった。

「どちらが先に書かれたか」は、僕が読んだ印象でしかないんですが、おそらく先に書かれた「錯乱II」の部分の前に、あとから書いたであろう「錯乱I」を置いたことで、「錯乱」というひと続きの作品になり、対の構造が生まれている。

その構造によって、劇中劇のように一段上から覗き込むようなレイヤーが加わり、語りは「ランボーの声」ではなく、「錯乱」という作品の中の未熟な登場人物の声として響いてくる。

未完成ではなく、完成させられなかったこと自体が、作品の形式の一部になっている。

形式を逆手に取った“完成の拒絶”の完成。

未完成を、未完成のまま、どこかに引き受けていくこと。

今、僕が展示で試みようとしているのも、たぶんそういうことなんだと思います。

ランボーを参考にする、という無謀なことをしている気がしますが、「錯乱」というタイトルが、未完成な語りをくくり、作品にしていたように、僕もまた、写真一枚一枚の印象の“ブレ”を、「あるもの」という言葉でくくることで、全体をまとめようとしています。

乱れや揺らぎの中に、なにか見えないか。

そんなふうに、断片を重ねて構成する方法しか、僕にはできない気が最近しています。